Educación y Poder: el nuevo rostro académico de la política costarricense rumbo al 2026

Un país que vota entre títulos y trayectorias

Costa Rica se prepara para unas elecciones presidenciales que, más allá de las promesas y los colores partidarios, revelan un fenómeno poco discutido pero profundamente revelador: la formación académica de quienes aspiran a gobernar.

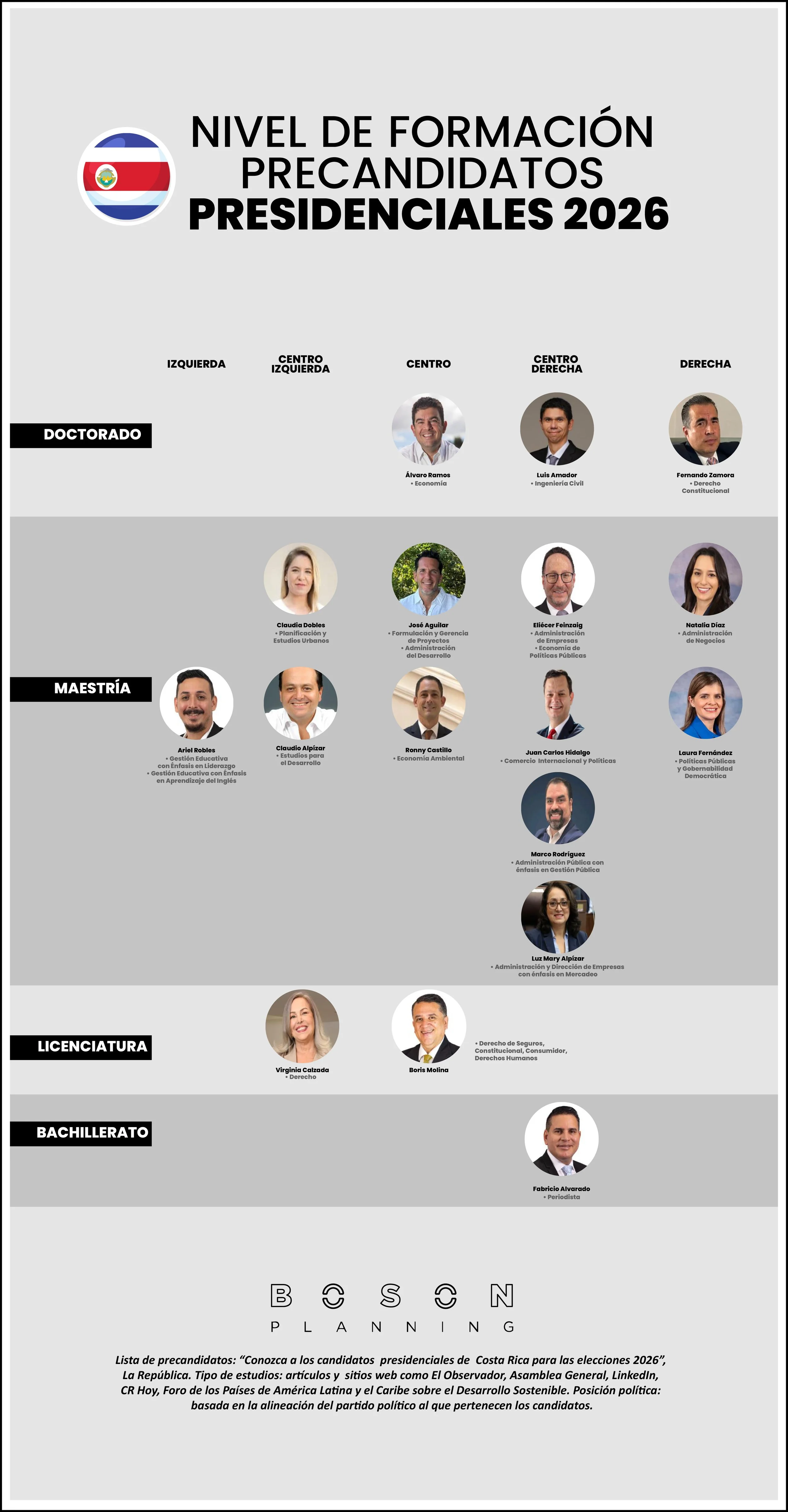

Una revisión de los perfiles de los precandidatos presidenciales para 2026, presentada por Boson Planning, traza un mapa donde los títulos universitarios, las maestrías y los doctorados no solo definen el currículum de cada figura, sino también la narrativa de poder y legitimidad que cada sector político intenta construir.

En una época en la que la tecnocracia gana terreno sobre la ideología, los diplomas parecen hablar tan fuerte como los discursos.

Del aula al poder: el peso del conocimiento formal

La infografía revela una realidad contundente: la gran mayoría de precandidatos cuenta con estudios universitarios avanzados, especialmente en áreas como Administración Pública, Derecho, Economía y Políticas Públicas.

En el nivel más alto, el doctorado, aparecen nombres que representan distintas vertientes ideológicas:

Desde la izquierda, figuras como Claudio Alpízar y Virginia Calzada encarnan un pensamiento político más académico, con especializaciones en Gobierno, Políticas Públicas y Derecho Ambiental.

En el centro, Álvaro Ramos aporta la mirada económica, mientras que en el centro-derecha y derecha, Luis Amador y Fernando Zamora traen formaciones en Ingeniería Civil y Derecho Constitucional, respectivamente.

Este abanico muestra que el conocimiento técnico se ha convertido en una moneda política: ya no basta con carisma o trayectoria partidaria; ahora, los títulos pesan como credenciales de credibilidad.

La tecnocracia avanza: el dominio de la maestría

Donde la política costarricense muestra su mayor densidad es en el nivel de maestría. Allí se concentran figuras como Natalia Díaz, Juan Carlos Hidalgo, Eliecer Feinzaig, Marco Rodríguez y Laura Fernández, entre otros.

Las áreas de especialización —desde la Administración Pública y la Gerencia de Proyectos, hasta la Economía Ambiental y el Comercio Internacional— dibujan una generación de líderes formados en la lógica del eficiencia, gestión y resultado, más que en la militancia o el activismo político clásico.

Es un signo de los tiempos: la política se está tecnificando, pero también corre el riesgo de volverse excesivamente institucional, distante del ciudadano común. Los políticos de la maestría son, en muchos sentidos, gestores de políticas antes que portavoces del pueblo.

Entre leyes y micrófonos: la base comunicativa y jurídica

En los niveles de licenciatura y bachillerato aparece una minoría que, sin embargo, no pasa desapercibida. Figuras como Boris Molina, abogado especializado en Derechos Humanos y Constitucionales, o Fabricio Alvarado, de formación periodística, traen perfiles más orientados a la comunicación, la defensa y la interacción directa con la opinión pública.

Su peso político no proviene necesariamente del nivel académico, sino de su conexión con la narrativa pública y los valores culturales. Representan un contrapunto interesante al bloque tecnocrático: la política como discurso y presencia, no solo como planeación estratégica.

Izquierda, centro y derecha: líneas que se difuminan

La división ideológica tradicional —izquierda, centro, derecha— se vuelve difusa cuando se observa desde la óptica de la formación académica.

Mientras la izquierda apuesta por doctorados y posgrados con enfoques sociales o ambientales, la derecha mantiene su bastión en el derecho y la ingeniería; el centro, por su parte, se ubica en la economía y la administración.

Esta convergencia disciplinar sugiere una homogeneización del discurso político, donde los métodos de gestión pública se imponen sobre los proyectos de transformación social. La academia, en lugar de acentuar las diferencias ideológicas, parece estar nivelando las estrategias de poder.

Al observar los datos con mayor detalle, se aprecia cómo los niveles de formación académica se distribuyen de forma diferenciada entre los partidos y corrientes políticas. La siguiente tabla sintetiza esa relación, mostrando los principales precandidatos, su grado académico y su afiliación partidaria.

El conocimiento como símbolo de legitimidad

Los títulos académicos se han convertido en credenciales simbólicas de confianza. En un contexto de creciente desconfianza hacia la clase política, la formación universitaria funciona como una garantía implícita de competencia y rigor.

Sin embargo, el peligro está en confundir formación con sensibilidad política. Un doctorado puede otorgar solvencia técnica, pero no necesariamente empatía con las realidades sociales que demanda la ciudadanía. Costa Rica se enfrenta así a un dilema moderno: ¿preferirá el país a un administrador eficiente o a un líder inspirador?

Recomendaciones: hacia una política con conocimiento aplicado

El análisis de la formación académica de los precandidatos ofrece varias recomendaciones clave para los actores políticos y sociales del país:

Para los partidos políticos:

Incorporar equipos interdisciplinarios que equilibren la visión técnica con la social. La academia debe ser una herramienta de diseño político, no una barrera de acceso.Para los precandidatos:

Traducir su conocimiento académico en propuestas comprensibles, medibles y humanas. El reto no es demostrar preparación, sino convertir los conceptos técnicos en soluciones reales para la ciudadanía.Para los medios y analistas:

Profundizar en la evaluación del perfil académico, pero sin idealizarlo. Es necesario valorar tanto la capacidad técnica como la conexión con los problemas cotidianos.Para la ciudadanía:

Reconocer la importancia de la formación, pero también exigir empatía, transparencia y compromiso ético. Un título puede ser un punto de partida, pero no el destino político.

Estas recomendaciones buscan reorientar la relación entre conocimiento y poder, impulsando una política más consciente de su responsabilidad social y educativa.

Conclusión: hacia una política de saberes y desafíos

El panorama educativo de los precandidatos presidenciales 2026 traza una Costa Rica donde el conocimiento se ha institucionalizado como capital político. Los nuevos líderes parecen más preparados que nunca, pero también más distantes del ciudadano promedio.

La tecnocracia, si bien necesaria, debe acompañarse de visión humana y ética pública. El reto de esta nueva generación no será demostrar cuántos títulos poseen, sino cómo traducen su formación en soluciones reales para la vida cotidiana.

El aula forma, pero gobernar exige algo más: comprender el país que se pretende dirigir.